返品へのハードルが下がった分、顧客は気軽に注文し、気軽に返品します。最近の顧客は商品を受け取ると同時に箱を開け、構成品を確認し、梱包状態と外観をチェックします。使用前の確認を超えて、まるで検品担当者のように商品の完成度を判断する行動が日常となりました。そして、このプロセスで「異常」を感知した瞬間、商品は再び返送という流れに乗ることになります。

もはや返品は単純な心変わりではなく、検品結果による拒絶の意味を持ちます。購入は配送で終わるのではなく「検品」でもう一度評価を受けることになり、リバースロジスティクスは回収中心の単純処理段階を超えて、顧客の判断と根拠を中心に動作するシステムへと変化しています。

限定版スニーカー、フォトカード、高級品まで。もはや中古とリセールは特定の嗜好を持つ消費者だけのマーケットではありません。検品を経た商品への信頼と経験が広がる中、消費者は「検品済み状態」をデフォルトとして期待するようになりました。

メルカリ、Yahoo!オークション、ラクマなどの主要プラットフォームは検品を核心サービスとして打ち出し、検品基準とプロセス自体をコンテンツのように公開しています。

このような経験が繰り返される中、一般的なショッピングでも「検品者の視線」を持つ消費者がますます増えています。

最近の返品理由の中には、目立った欠陥がないケースも多くあります。特に、フォトカード、グッズ、リファービッシュ商品などは構成品の欠品やスクラッチ、梱包ビニールの破れなど、極めて微細な異常も受け入れられない理由となります。

使用に問題がなくても、顧客は商品全体を一つの体験として受け入れるためです。商品自体ではなく、受け取った瞬間の完成度が購入決定と同じくらい重要な基準となったのです。

YouTube、Instagramなどのソーシャルメディアチャンネルでは、宅配ボックスを開ける瞬間から製品の詳細を記録するアンボクシング動画を非常によく見ることができます。アンボクシング動画はレビューのためのものもありますが、問題が発生した際の証拠の役割も果たします。

アンボクシング文化が自然に定着した今、動画はブランドのイメージを決定する根拠にもなります。問題がない時は面白いコンテンツですが、問題が発生すれば決定的な証拠となり、ブランドイメージに悪影響を与えることになります。企業の立場からも、顧客のこのような検品に対応できる出荷証明体制が求められる環境となりました。

以前は返品プロセスは簡単でした。返品申請をして未使用の製品を返送すれば、ほとんどの場合返金処理されました。顧客も返品プロセスを複雑に思わず、ブランドも回収→確認→返金の線で対応を完了していました。

しかし今は違います。パーソナライズされた消費者に応じてカスタマイズされた商品、配送方法、受取方法など複雑な形態を呈しています。このプロセスで顧客は商品を受け取るとすぐに状態をチェックし、構成品が全て入っているか、梱包状態に異常はないか直接判断します。

この時、異常があると感じれば、写真や動画を残し、なぜ返品するのか具体的に説明します。単純な回収ではなく、返品理由とその根拠を一緒に伝える検品型返品となったのです。

これにより企業の対応方式も変わりました。過去には内部運営チームが一方的に処理していた方式だったとすれば、今は顧客が説明した内容と提示した資料を中心に関連部署が一緒に問題を把握し、対応する構造に進化しています。これはテキストと数値だけでは説明が困難な問題が多くなったためです。例えば、構成品欠品、微細な梱包損傷、出荷状態の問題などは数字ではなく、状況が見える資料でアプローチしてこそ糸口を見つけることができます。

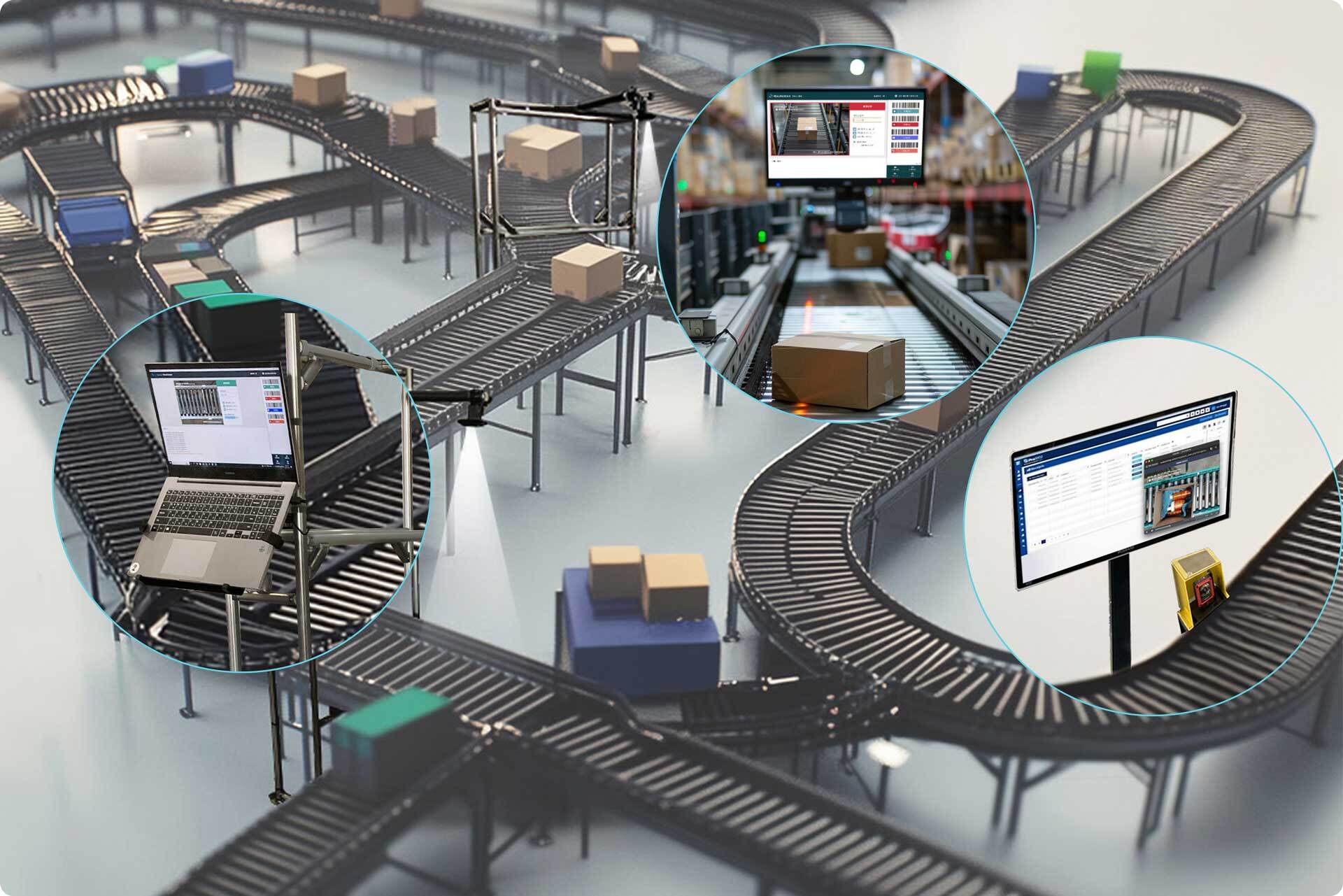

そのため、今では顧客だけでなく企業でも映像記録のような状況中心のデータ確保が必須となりました。映像記録を基盤に問題を解決するにとどまらず、再発防止の根拠として履歴を残し、組織内協業に活用する流れにつながっています。

楽天、Amazon、Yahoo!ショッピングなどの主要マーケットプレイスは、今やクレームが発生した場合、より積極的な説明を求めています。配送伝票番号だけでは十分ではありません。特に、外注物流、外注CSを併用する場合、一つの返品案件が複数のパートナーを経て情報が分散し、誰がどのような責任を負うべきか判断することさえ困難です。このような環境では、出荷履歴とクレーム案件を一箇所で確認・管理できる構造で顧客対応品質を向上させる必要があります。

単純な言葉や推測ではなく、実際の出荷状態を示すことができてこそ信頼が生まれます。商品欠品、損傷、誤配送の有無は今や映像記録やイメージなど「見える証明」で確認できる必要があります。

問題が発生した際、顧客が主張する内容や画像などにブランドが自ら残した出荷動画を対応資料として活用できれば、CS対応はより迅速になり、不要な感情的消耗やコスト損失も削減できます。何より透明で迅速な対応はブランドの信頼と直結します。

リバースロジスティクスはもはや「返品受付→返金」の流れでは説明できません。返品理由を類型別に整理し、検品結果を登録し、再販売が可能か、リファービッシュに転換できるか、廃棄対象かまで後続戦略を設計する必要があります。

これを可能にするには、単純な物流管理ではなく、履歴ベースの構造化システムが必要です。WMSやOMSも返品プロセスをどれだけ精密に処理・記録できるかが核心となっています。

受け取るとすぐに撮影しながら構成品を確認し、状態をチェックすること。ただ一度開けてみる行動ではなく、ブランドと商品を評価する時間となりました。検品はすでに日常の習慣となり、そのプロセスでブランドは信頼を実証すべき立場に置かれることになりました。

もはや「発送した」という事実だけでは十分ではありません。どのように発送したかを説明できなければならず、その説明がデータと記録、そして目で確認できる情報で構成される必要があります。問題が発生した際に「我々は適切に発送した」という言葉を根拠として示すことができるかが重要です。

信頼は結果ではなく、準備されたプロセスから生まれるという事実を、今では物流でも証明できなければなりません。